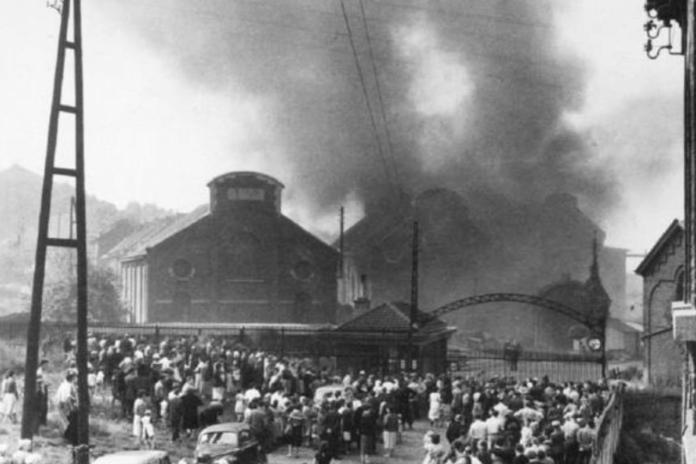

L’8 agosto 1956, a Marcinelle, in Belgio, si consumò una delle tragedie più gravi della storia dell’emigrazione e del lavoro italiano all’estero. Un devastante incendio nella miniera di carbone Bois du Cazier, causato da un guasto tecnico durante la discesa di un vagoncino, uccise 262 minatori, di cui 136 erano italiani. Le vittime provenivano da 12 nazioni diverse, ma l’Italia fu il Paese più colpito. Questo evento drammatico ha segnato profondamente la memoria collettiva italiana e belga, diventando simbolo del sacrificio di tanti lavoratori emigrati in cerca di un futuro dignitoso.

Lavorare sotto terra: la dura realtà degli emigrati italiani

Nel secondo dopoguerra, migliaia di italiani lasciarono il proprio Paese, spesso spinti dalla povertà e dalla disoccupazione. Il Belgio rappresentava una delle principali mete per chi cercava lavoro. In base a un accordo bilaterale firmato il 23 giugno 1946 tra Italia e Belgio, per ogni lavoratore italiano inviato, il Belgio garantiva all’Italia una determinata quantità di carbone, risorsa strategica in quegli anni di ricostruzione.

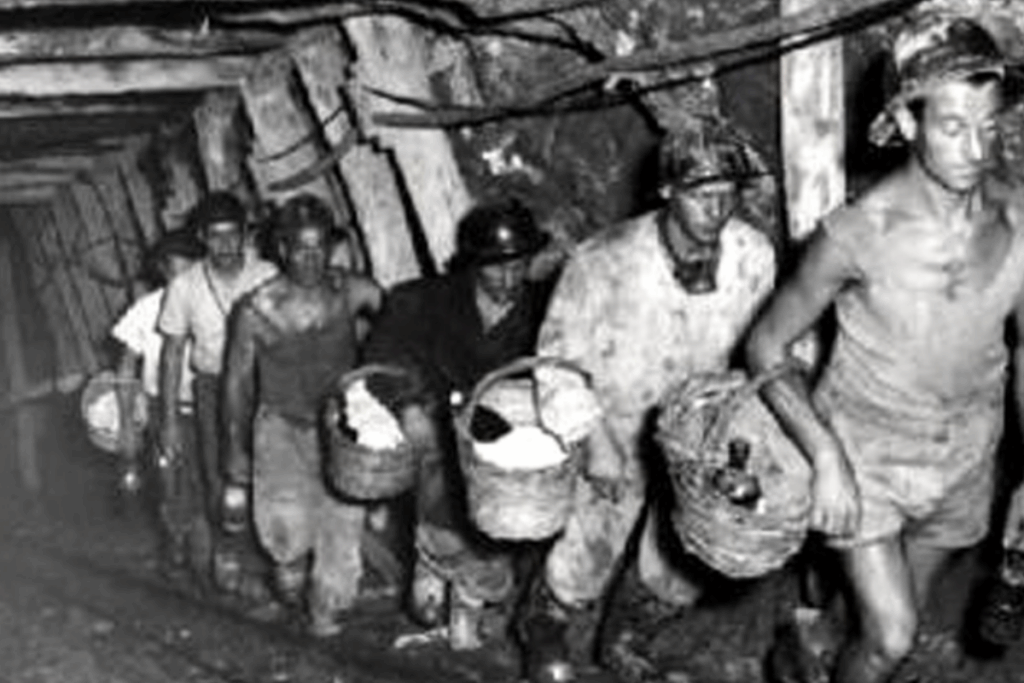

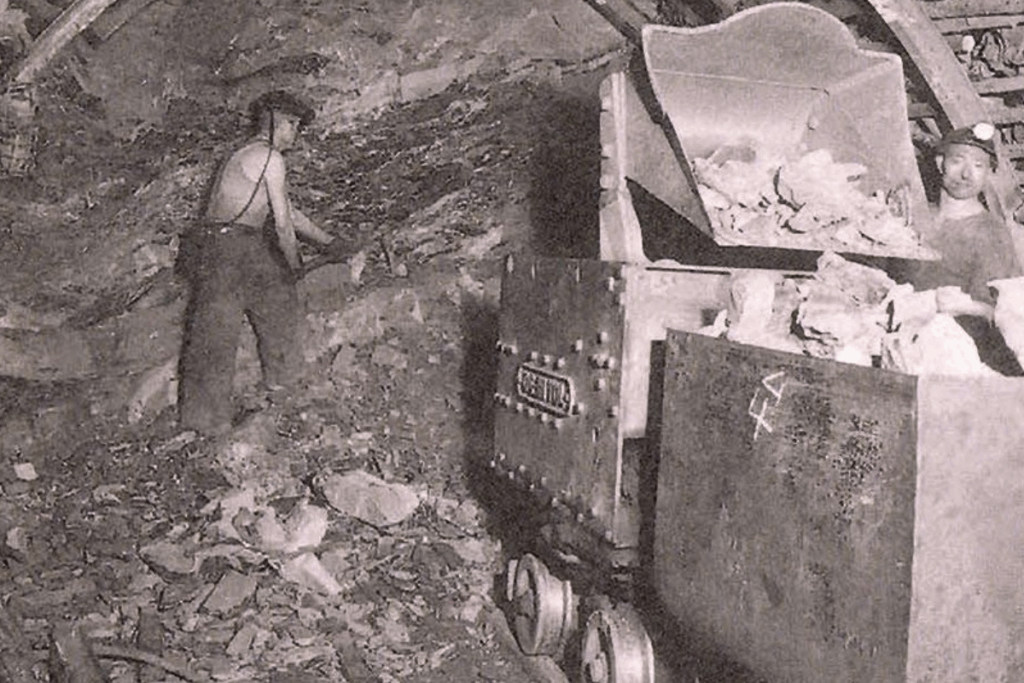

I minatori italiani erano in gran parte uomini del Sud, molti dei quali avevano lasciato mogli e figli in patria. Le condizioni di lavoro erano durissime: turni estenuanti, aria irrespirabile, caldo soffocante, strumenti rudimentali e misure di sicurezza spesso assenti o trascurate. In un ambiente ostile e pericoloso come quello della miniera, ogni errore poteva trasformarsi in tragedia.

L’incendio: dinamica e conseguenze

Alle ore 8:10 dell’8 agosto 1956, un vagoncino non correttamente posizionato colpì dei cavi elettrici all’interno dell’ascensore della miniera, provocando un corto circuito. Il fuoco si estese rapidamente lungo i pozzi, alimentato anche da olio e materiali infiammabili presenti nel sistema. Il fumo tossico e le esalazioni letali raggiunsero quasi subito i livelli inferiori, dove centinaia di uomini stavano lavorando.

Le operazioni di soccorso si protrassero per oltre due settimane. I primi corpi furono recuperati nei giorni successivi, ma le speranze si affievolirono rapidamente. Solo 12 uomini riuscirono a salvarsi. Il 13 agosto le autorità dichiararono ufficialmente che non c’erano più sopravvissuti. Il recupero delle salme si concluse solo il 23 agosto.

Lutto nazionale e indignazione

La tragedia di Marcinelle colpì profondamente l’opinione pubblica italiana. I funerali si trasformarono in manifestazioni di dolore e denuncia. Le immagini delle vedove e dei familiari in lacrime fecero il giro dei giornali. Si parlò di condizioni di lavoro inaccettabili, di mancanza di tutela, di un sacrificio pagato in nome di un’illusione di progresso.

L’Italia proclamò il lutto nazionale, e in molte città si fermarono fabbriche, uffici e scuole in segno di rispetto. Marcinelle divenne un simbolo non solo del costo umano dell’emigrazione, ma anche dell’urgenza di garantire condizioni dignitose e sicure per tutti i lavoratori, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo in cui si trovano.

La memoria e il dovere del ricordo

A distanza di decenni, la strage di Marcinelle continua a rappresentare una ferita aperta e una lezione di responsabilità collettiva. Nel 2001, il governo italiano ha istituito l’8 agosto come Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Ogni anno, in questa data, si ricordano gli italiani emigrati che hanno perso la vita lavorando lontano dalla propria terra.

Oggi il sito della miniera Bois du Cazier è stato trasformato in un museo della memoria e patrimonio UNESCO, luogo di riflessione, testimonianza e rispetto. Le famiglie delle vittime, le istituzioni e le nuove generazioni si ritrovano lì per rendere omaggio a chi ha pagato con la vita il sogno di un riscatto sociale.

Marcinelle ci insegna che dietro ogni storia di emigrazione ci sono volti, fatiche, sacrifici e sogni. Ricordarli è un dovere civile e umano.