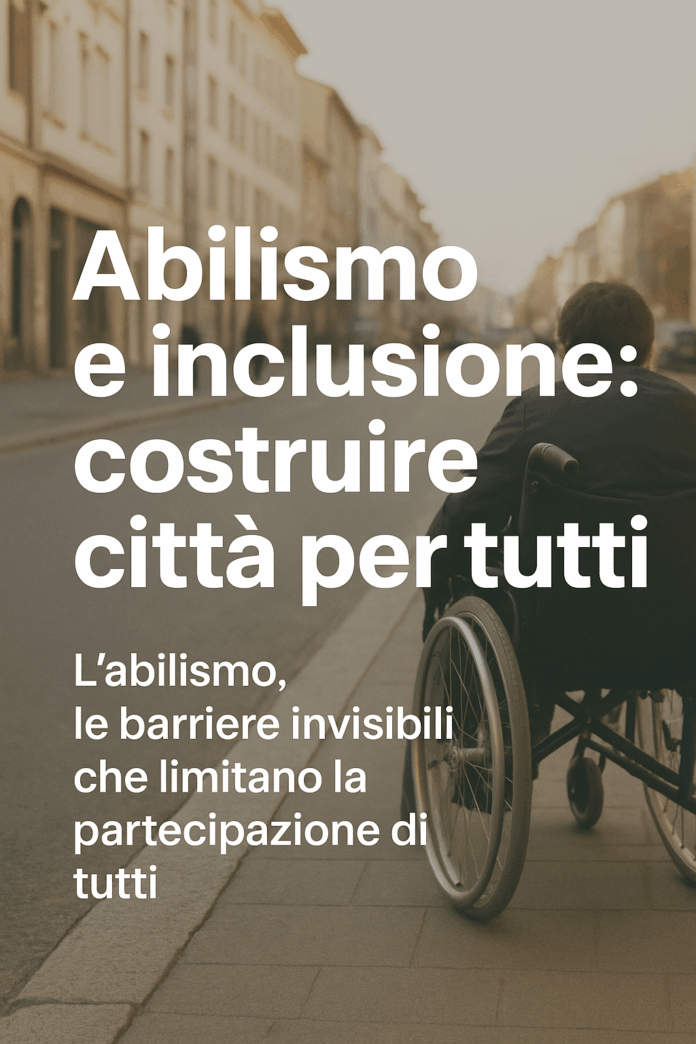

Ogni giorno, chi vive con una disabilità affronta ostacoli che spesso passano inosservati. Non solo i gradini senza rampe o i marciapiedi interrotti: l’abilismo, il sistema di norme, pratiche e convinzioni che privilegia chi è considerato “normale”, si nasconde anche nelle procedure burocratiche, nei servizi digitali poco accessibili, nelle attività scolastiche non adattabili o nelle mansioni lavorative poco flessibili.

Queste barriere non parlano delle persone, ma della società che non le ha progettate pensando a tutti. L’abilismo non è solo un disagio fisico o pratico: è la radice di pregiudizi e discriminazioni, che limitano la partecipazione e contribuiscono a costruire una cultura di esclusione. Prima che si possa parlare di inclusione, occorre riconoscere e affrontare queste barriere sistemiche, perché senza questo fondamentale, ogni buona intenzione rischia di restare inefficace.

Ho già scritto sull’inclusione, evidenziando come valorizzare la diversità e promuovere partecipazione piena sia essenziale per la società. In questo pezzo, invece, voglio partire dall’origine dei problemi: l’abilismo. Solo comprendendo le sue manifestazioni quotidiane, ostacoli architettonici, digitali, culturali, possiamo capire perché l’inclusione è indispensabile e come realizzarla davvero.

Immaginiamo una città come Reggio Calabria: marciapiedi sconnessi, ingressi senza rampe, uffici e scuole non pienamente accessibili. Per chi vive con una disabilità, ogni uscita diventa una piccola battaglia quotidiana. Non porto questo esempio per fare una battaglia personale né per entrare in polemica politica: sarebbe riduttivo. Qui la responsabilità è trasversale, perché da destra a sinistra, nel corso degli anni, tutti hanno fatto poco o male. Ed è proprio questa continuità di mancanze che rende evidente quanto l’abilismo sia un problema culturale prima ancora che politico.

Ecco allora che il concetto di inclusione diventa essenziale. Non basta aprire una porta o creare un l’laboratorio accessibile: inclusione significa progettare la città, i servizi, la scuola, il lavoro e la tecnologia pensando fin dall’inizio a tutti. Significa ascoltare chi vive queste esperienze, adattare strumenti, regole e percorsi, eliminare ostacoli fisici e culturali. Significa valorizzare la diversità come risorsa, non come problema.

In un mondo inclusivo, ogni rampa costruita, ogni software accessibile, ogni attività scolastica o sportiva adattata diventa un segnale di partecipazione piena. La diversità arricchisce: persone con esperienze diverse portano competenze, idee e sensibilità che migliorano le comunità, le scuole, le aziende, le città. Non è carità, ma intelligenza sociale e culturale.

Parlare di abilismo ci aiuta a comprendere perché l’inclusione è necessaria: evidenzia le barriere invisibili e ci mostra dove intervenire. Raccontare storie concrete rende tangibile ciò che altrimenti rischia di restare astratto. Allo stesso tempo, raccontare buone pratiche e soluzioni mostra che una società più equa e partecipativa è possibile.

Rimuovere barriere significa anche trasformare la cultura: le parole contano. Non “eroi” né “sofferenti”, ma persone con diritti, competenze e potenzialità. Ogni gesto, ogni decisione progettuale, ogni azione quotidiana può promuovere inclusione o perpetuare l’abilismo.

In conclusione, costruire città e comunità accessibili non è solo un atto di giustizia, ma un investimento sul futuro: una società che eliminal’abilismo e valorizza la diversità diventa più ricca, più collaborativa, più viva.

La diversità non è un limite, è una risorsa: comprenderlo e agire di conseguenza è la promessa più concreta che possiamo mantenere.

Giuseppe Foti