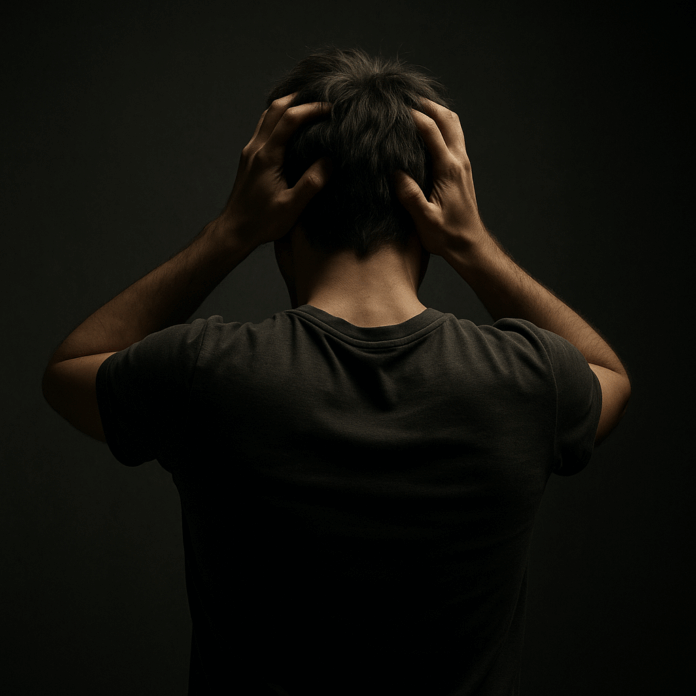

Dietro la rabbia dei giovani c’è solo solitudine. Quando l’urlo diventa una richiesta di ascolto in un mondo che non vede più

Dietro la rabbia dei giovani c’è solo solitudine. C’è la paura di essere invisibili in un mondo che li attraversa senza guardarli.

C’è un rumore che non si spegne mai. Non viene dalla strada, ma dagli sguardi dei ragazzi che incontriamo ogni giorno. Lo riconosci da una frase detta troppo forte, in una battuta che graffia, in un silenzio ostinato. È il linguaggio di chi non crede più che qualcuno stia davvero ascoltando.

Non è solo rabbia. È fame di presenza. Perché oggi il mondo li guarda ma non li vede. Li osserva come si scorrono le immagini su uno schermo: in fretta, senza attenzione, senza memoria. E allora loro – per restare – urlano, anche quando non hanno più nulla da dire.

La nuova lingua del disagio è l’ironia tagliente, la risata che ferisce, la parola lanciata come una pietra. Non serve più la violenza fisica: basta un commento per farsi notare, un post per esistere. Ma quella rabbia che sembra forza è, spesso, un gesto disperato di sopravvivenza. Come se dire male delle cose fosse l’unico modo per sentirle ancora vive.

Viviamo in una società che predica l’ottimismo ma semina precarietà. Che promette futuro e consegna instabilità. Che parla di libertà mentre misura tutto in prestazioni. In questo squilibrio, il linguaggio si deforma. Diventa scudo, diventa difesa, diventa un modo per non crollare.

Immagina un ragazzo che arriva ogni mattina a scuola in ritardo. Entra, lancia lo zaino per terra, non saluta. Alla prima domanda, risponde con sarcasmo. Non è un caso isolato, ma una scena che si ripete ovunque. Dietro al gesto – che sembra solo sfida – si nasconde un messaggio più profondo: “Non so se valgo, ma voglio che qualcuno se ne accorga”. È una richiesta di riconoscimento travestita da provocazione. E ogni volta che un adulto risponde solo con il rimprovero, quella richiesta si spegne un po’ di più.

Dopo l’urlo, dopo la sfida, dopo il post violento… arriva il silenzio. È lì che molti crollano: nel momento in cui nessuno risponde, quando la connessione cade e restano soli con la propria voce che non serve più a niente. Il vuoto che li circonda è più grande della loro rabbia. E quel vuoto, spesso, lo abbiamo scavato noi: adulti distratti, istituzioni senza ascolto, parole piene di promesse evaporate.

Non serve demonizzare i giovani. Bisogna chiedersi perché hanno smesso di confidare nel domani. Hanno visto genitori faticare senza ottenere sicurezza, docenti logorati, lavori che svaniscono, amori che si consumano in un click. Hanno imparato che tutto può crollare, anche la parola data.

Allora reagiscono come possono: con il linguaggio che conoscono, con la durezza. Ma la durezza è solo la pelle. Sotto, c’è il desiderio antico e fragile di ogni generazione: essere amati senza condizione, essere ascoltati senza paura di essere ridicoli.

Eppure – scriveva Martin Heidegger (filosofo tedesco del XX secolo, autore di opere fondamentali sulla filosofia dell’essere) – “il linguaggio è la casa dell’essere”. Se è così, allora la brutalità delle parole di oggi ci dice che quella casa è ferita, piena di crepe. Risanarla non significa insegnare buone maniere, ma restituire senso all’abitare umano: rimettere dentro le parole la possibilità di un legame, di una verità condivisa.

Ascoltare non è un gesto morbido. È un atto di coraggio. Vuol dire restare davanti alla rabbia senza fuggire, senza zittirla, senza rispondere con altra rabbia. Vuol dire “ti vedo” quando tutto il resto della società dice “non ho tempo”.

Non servono parole magiche. Basta esserci. Basta che un adulto – un insegnante, un genitore, un educatore qualunque – resti anche quando non capisce, anche quando fa male. Perché è in quel piccolo spazio di resistenza, tra la rabbia e l’abbandono, che si ricostruisce la fiducia.

Forse, se impariamo a non spaventarci di fronte a chi urla, scopriremo che non stavano chiedendo attenzione: stavano chiedendo di non scomparire. E allora, forse, quella casa del linguaggio potrà tornare ad essere ciò che era: un luogo dove l’essere umano può finalmente abitare senza paura. Giuseppe Foti